Erfahrungsberichte

Christina

Über viele Jahre wurden Christinas Beschwerden fälschlich als psychosomatisch eingestuft. Erst nach zehn Jahren mit Schwindel, Atemnot und Herzrhythmusstörungen erhielt sie die Diagnose: eine hochgradige Mitralklappeninsuffizienz. Dabei handelt es sich um eine angeborene Herzklappenerkrankung, bei der die Mitralklappe nicht richtig schließt und das Blut durch einen Rückfluss nicht vollständig in den Körperkreislauf gepumpt wird. Aufgrund der späten Diagnose ist es für alternative Therapiemöglichkeiten zu spät und bei Christina ist nun eine Herzoperation erforderlich.

„Aber Sie sind doch noch eine junge Frau. Das ist alles in Ihrem Kopf, entspannen Sie sich doch ein bisschen.“ - mit Sätzen wie diesen verharmlosten Ärzt*innen ihre Beschwerden. Christina erlebte wiederholt Medical Gaslighting. Und solche Fehldiagnosen sind leider kein Einzelfall. Insbesondere kardiovaskuläre Erkrankungen werden bei Frauen oft zu spät oder gar nicht erkannt, dabei sind Herzkrankheiten die häufigste Ursache für Krankenhausaufenthalte und vorzeitigen Tod – auch bei Frauen.

-

Obwohl die Sterblichkeit durch Herzinfarkte insgesamt sinkt, ist das Risiko bei jungen Frauen unter 55 Jahren im Vergleich zu Männern derselben Altersgruppe doppelt so hoch. Grund dafür sind u.a. verspätete Diagnosen und unzureichende Therapie. Selbst wenn die richtige Diagnose gestellt wird, erhalten Frauen weniger häufig die geeignete Therapie. Studien zeigen zudem: Das Schicksal der Patientin hängt vom Geschlecht der behandelnden Person ab. So steigt die Überlebenschance bei jungen Frauen nach einem Herzinfarkt, wenn sie von einer Ärztin statt von einem Arzt in der Notaufnahme behandelt werden.

Die Mitralklappeninsuffizienz kann angeboren sein, altersbedingt auftreten oder nach Infektionen oder Herzinfarkten entstehen. Sie ist die zweithäufigste Herzklappenerkrankung und bleibt als chronische Insuffizienz oft lange unbemerkt, da der Körper die geringere Leistung zunächst kompensiert. Erst später treten Symptome wie Schwindel, Atemnot, Brustschmerzen, Erschöpfbarkeit oder Wassereinlagerungen bis hin zu Schädigungen der Niere oder Leber auf. Die Diagnostik umfasst eine körperliche Untersuchung, bei der bereits ein Herzgeräusch auffallen kann, Herzultraschall (TTE), EKG, Röntgen und Familienanamnese.

Frühe Diagnose und geschlechtssensible Behandlung sind entscheidend, um Komplikationen wie Herzrhythmusstörungen zu vermeiden. Vorurteile, die Symptome als nicht schwer genug oder als psychosomatisch abtun, verzögern lebenswichtige Diagnosen.

Es braucht ein breites Bewusstsein für die Gender Health Gap bei Herzkrankheiten - in Lehre, Forschung und Praxis, damit alle Patient*innen angemessen versorgt werden.

Lovis

„Schmerzen sind bei Frauen normal! Wenn Sie davon regelmäßig erbrechen und in Ohnmacht fallen, heißt das lediglich, dass Sie empfindlicher sind als die Anderen." Sätze wie diese hören Betroffene von gynäkologischen Erkrankungen wie Endometriose und Adenomyose leider immer wieder. Der „Ärztemarathon“, wie Lovis den mühsamen Weg der Diagnosestellung beschreibt, dauerte bei ihr 13 Jahre. Leider ist das, was sie erlebt, nicht ungewöhnlich; denn erschreckend sind die Wissenslücken im klinischen Alltag. Obwohl die Erkrankung bereits seit dem 17. Jahrhundert beschrieben wird, dauert es von der Präsentation mit ersten Beschwerden bis zur Diagnose im Schnitt (!) acht bis neun Jahre.

Neben der körperlichen Belastung leiden viele Betroffene besonders unter strukturellen Missständen und sexistischer Diskriminierung im Gesundheitssystem. Studien zeigen: Frauen werden mit ihren Schmerzen oft weniger ernst genommen; Männer erhalten schneller Schmerzmittel und Behandlung in der Notaufnahme, selbst bei gleichen Symptomen.

-

Die Ursache der Endometriose ist nicht abschließend geklärt. Aktuell geht die Forschung davon aus, dass sich Zellen, die denen der Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) ähneln, an anderen Stellen des Körpers - häufig in der Bauchhöhle, einnisten. Diese s.g. “Endometrioseherde” wachsen zum Teil unter dem Einfluss der Zyklushormone, v.a. der Östrogene, im Verlauf aber auch manchmal unabhängig der zyklischen Hormonschwankungen und verursachen eine wiederkehrende Entzündung im Bauchraum, die stärkste Schmerzen verursachen kann. Eng vergesellschaftet mit der Endometriose ist die Adenomyose. Aktuell wird davon ausgegangen, dass durch starke Krämpfe im Uterus Mikrotraumata zwischen der Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) und der Muskulatur (Myometrium) entstehen. Diese kleinen Verletzungen aktivieren körpereigene Reparaturmechanismen im Gewebe. Die im Zuge der Reparatur einwandernden Zellen verändern und verdicken die Uteruswand.

Hauptsymptome beider Erkrankungen sind extreme Menstruationsschmerzen, sowie Begleiterscheinungen wie Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen oder Verdauungsproblemen. Betroffene sind zum Teil so stark beeinträchtigt, dass sie an mehreren Tagen im Zyklus arbeits- oder schulunfähig sind. Wachsen die Herde im Bauchraum in Blase oder Darm hinein, kann es zu Problemen beim Stuhlgang oder Urinieren kommen. Entzündungen und Gewebeveränderungen können außerdem zu Verwachsungen im Bereich des Uterus oder der Eileiter führen, was sich negativ auf die Fertilität (Fruchtbarkeit) auswirkt. Bei vielen FLINTA* werden die Endometriose und Adenomyose erst im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung diagnostiziert.

Hinweise liefern vor allem Anamnese sowie Ultraschall, MRT oder CT, doch eine gesicherte Diagnose ist bislang nur per Bauchspiegelung (Laparoskopie) möglich. Adenomyose wird häufig sogar erst nach einer Hysterektomie (Gebärmutterentfernung) festgestellt.

Zwar fließen inzwischen mehr staatliche Forschungsmittel, doch angesichts der Komplexität und der hohen Zahl von mindestens zwei Millionen Betroffenen in Deutschland ist dies bei weitem nicht genug, vor allem für die Forschung zu Adenomyose gibt es kaum Fördergelder.

Wir brauchen dringend mehr Forschungsmittel, mehr spezialisierte Zentren und eine progressive Lehre, um Betroffenen besser helfen zu können!

Leonie

Leonie lebt seit 12 Jahren mit ihrer Erkrankung, bis sie die Diagnose ME/CFS erhielt. ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom) ist eine schwere neuroimmunologische Erkrankung, die in Forschung, Lehre und Klinik bisher kaum Beachtung findet.

Häufig folgt die Erkrankung auf Virusinfektionen wie Epstein-Barr oder SARS-CoV-2, die genauen Ursachen sind jedoch noch unklar. ME/CFS äußert sich in Form von sehr vielen, individuell unterschiedlich ausgeprägten Symptomen. Typisch sind extreme Erschöpfung, starke Gelenk- und Muskelschmerzen, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme („Brain Fog“) und eine charakteristische Belastungsintoleranz – bereits alltägliche Aktivitäten wie Aufstehen, Duschen oder helle und laute Umgebungen können die Beschwerden verschlimmern.

-

Rund 75 % der Betroffenen sind aufgrund der Symptome arbeitsunfähig, wobei die Dunkelziffer angesichts der Schwierigkeiten und dem langwierigen Prozess zur Anerkennung von Pflegegrad, Behinderung und Leistungseinschränkung bei Versorgungsämtern und Krankenversicherungen, weitaus höher liegen könnte.

Über zwei Drittel der Erkrankten sind Frauen*. Trotzdem dauert die Diagnose bei ihnen im Durchschnitt ein Jahr länger als bei Männern. ME/CFS betrifft alle Altersgruppen, auch Kinder und Jugendliche.

Obwohl ME/CFS seit 1969 von der WHO als neurologische Krankheit anerkannt ist, fehlen nach wie vor verlässliche Biomarker, wodurch die Erkrankung oft als „unsichtbar“ gilt. Betroffene sind deshalb umso mehr darauf angewiesen, dass Ärzt*innen ihre Symptome ernst nehmen. FLINTA-Personen stehen hier vor einer doppelten Herausforderung und sind besonders häufig von Medical Gaslighting betroffen. Viele Patient*innen erhalten zunächst Fehldiagnosen wie Depressionen oder Angststörungen, werden zu Psychiater*innen überwiesen und bekommen Antidepressiva oder Bewegungstherapien, die die Symptome verschlimmern können. Gerade die Psychosomatisierung der Beschwerden wird von Betroffenen als sehr belastend wahrgenommen.

Die langen und mühsamen Diagnosewege entstehen vor allem durch mangelnde Forschung, fehlende Informationen in Studium und Lehre und unzureichend oder falsch informierte Ärzt*innen; eine gute Betreuung scheitert an fehlenden Ambulanzen und spezialisierten Zentren. Es ist kein Zufall, sondern Folge eines patriarchalen Gesundheitssystems, dass Erkrankungen, von denen überwiegend Frauen betroffen sind, lange ignoriert wurden.

In Studien wird das Geschlecht fast ausschließlich binär erfasst, Daten zu nicht-binären, inter- und trans Personen liegen kaum vor.

Nicole

Nicole erfährt erst durch Zufall, im Gespräch mit einer anderen Betroffenen, von der Erkrankung Restless Legs-Syndrom (RLS). Ihre Symptome passen genau zu den eigenen Beschwerden. Viele Jahre lang suchte sie vergeblich medizinische Hilfe für schmerzende Glieder und Schlafstörungen. Häufig hörte sie von medizinischen Personal Sätze wie: „Es ist alles nur psychosomatisch“ oder „Sehen Sie mal die positiven Dinge im Leben.“ Erst mit 30 Jahren erhielt sie die zutreffende Diagnose; eine Verzögerung, die für Nicole chronische Schmerzen, Schwerbehinderung, komplexe PTBS und Arbeitsunfähigkeit zur Folge hatte – schwere Einschränkungen ihrer Lebensqualität, die hätten verhindert werden sollen.

-

Nicole stellt auf ihrem Weg fest: Es gibt viele Mythen zum RLS - es seien lediglich unruhige Beine; betreffe ausschließlich die Beine oder es sei bloß ein Symptom von ADHS. Während der Odyssee, eine Diagnose und Behandlung für ihre Beschwerden zu finden, wurde RLS von keiner fachmedizinischen Person auch nur in Betracht gezogen oder erwähnt. Fachärzt*innen, die sich ihre Wissenslücken bezüglich RLS nicht eingestehen, verzögern eine angemessene medizinische Versorgung für Nicole.

RLS ist eine häufige neurologische Erkrankung, deren Ursache noch unbekannt ist. Schätzungen zufolge sind 5–10 % der Bevölkerung betroffen, Frauen häufiger als Männer. Typisch ist ein unkontrollierbarer Bewegungsdrang der Beine, begleitet von Kribbeln, Ziehen, Druck- oder Spannungsgefühlen sowie Kälte- oder Hitzeempfindungen oder Schmerzen. Besonders abends und nachts oder bei Ruhe treten die Beschwerden auf. Je nach Schweregrad ist es für Betroffene schwierig bis unmöglich, ruhig zu liegen, was körperlich und psychisch stark belastet.

Queere Personen wie Nicole erleben im Gesundheitssystem wiederholt Diskriminierung. Eine EU-Befragung (FRA 2019) zeigte, dass 16 % der LGBTI-Personen* innerhalb eines Jahres Diskriminierung im Gesundheits-/Sozialwesen erfahren haben. In der gesellschaftlichen Realität werden Personen häufig nicht nur aufgrund einer Eigenschaft oder Zugehörigkeit diskriminiert. Zum Beispiel hängt die Benachteiligung von Frauen häufig eng mit deren Alter, Ethnizität oder auch Behinderung zusammen. Nicole erfährt nicht nur aufgrund ihrer Queerness, sondern auch durch die Migrationserfahrung ihrer Familie Benachteiligung. Wenn mehrere Diskriminierungsfaktoren wirken, handelt es sich um Mehrfachdiskriminierung, die als gesellschaftliches Problem anerkannt werden muss, um ein gerechtes Gesundheitssystem zu schaffen und verspätete Hilfeleistung wie im Fall von N. zu verhindern.

LGBTI = lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und inter Personen

*In Studien wird das Geschlecht fast ausschließlich binär erfasst; Daten zu nicht-binären, inter- oder trans* Personen liegen kaum vor.

Zoa

Seit der Antike existieren Mythen über die Gebärmutter, wie beispielsweise dass sie im Körper umherwandere und “emotionale Ausbrüche” verursache, was unter anderem Grundlage für die Scheindiagnose der “Hysterie” führte, die im 19. Jahrhundert von Sigmund Freud und Jean-Martin Charcot sogar als medizinisch-psychologische Diagnose definiert wurde. Ein misogyner (=frauenfeindlicher) Begriff, ein Mythos, der eine lange Leidensgeschichte von Stigmatisierung und fälschlicher Behandlung für Menschen mit Uterus, deren Verhalten als zu emotional, unkontrolliert oder übertrieben bewertet wurde, nach sich zog. Erst 1980 wurde die “Hysterie” aus den psychiatrischen Diagnoseklassifikationen gestrichen. Aus diesem Hintergrund wurde die psychische Gesundheit und der emotionaler Ausdruck stigmatisiert und in der Folge Diagnosen wie Angst, Depression, ADHS und Autismus sowie deren kombinierte Formen an Körpern mit Uterus lange übersehen - oder bewusst ignoriert?

-

Zoa spürt die Folgen dieser Geschichte noch heute: Ihre Beschwerden wurden über Jahre abwertend und sexistisch kommentiert; nicht ernst genommen. Die korrekte Diagnose “ADHS” erhielt sie erst nach 22 Jahren.

ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) gehört zum s.g. neurodivergenten Spektrum, welches beschreibt, dass Gehirne anders funktionieren als gesellschaftlich erwartet. Zoa gehört rückblickend zu den Menschen, bei denen sowohl ADHS als auch Autismus vorliegen – eine Kombination, die besonders häufig übersehen wird, da sich die Merkmale gegenseitig überlagern oder maskieren können. Anders als von vielen Menschen angenommen, kann sich ADHS nicht nur durch die namensgebenden Symptome Hyperaktivität oder Aufmerksamkeitsdefizit äußern. Genauso können Kreativität, Hyperfokus und intensives Gefühlsleben Eigenschaften von ADHS sein. Zur Diagnosestellung müssen bereits vor dem 7. Lebensjahr Symptome bestehen oder anhand von Berichten aus der Kindheit belegt werden.

Rund 5 % der Kinder sind betroffen, laut Statistik kommen auf 2 bis 3 betroffene Jungen 1 Mädchen1. Ein Grund dafür ist, dass weiblich sozialisierte Kinder häufig angepasster wirken, nicht das klassische Bild vom hibbeligen, hyperaktiven, impulsiven Kind zeigen, und andere Symptome daher oft übersehen werden. So beschreibt Zoa zum Beispiel innere Unruhe und Schwierigkeiten, sich an das Umfeld anzupassen. Viele dieser Anpassungsversuche lassen sich im Nachhinein auch als sogenannte „Masking“-Strategien deuten – ein Phänomen, das besonders bei autistischen Menschen auftritt, um gesellschaftlich akzeptiert zu wirken.

Unbehandeltes ADHS im Kindesalter kann zu psychiatrischen Folgeerkrankungen wie Suchterkrankungen, oder wie bei Zoa Depressionen führen. Studien zeigen sogar, dass die Diagnose ADHS mit einer verkürzten Lebenserwartung verbunden ist – bei Frauen bis zu neun Jahre. Eine frühzeitige Diagnose von ADHS und die passende Behandlung sind also (überlebens-)wichtig!

Zoas Geschichte zeigt die Folgen von misogynen Fehlannahmen, Invalidierung und Unwissen in der Forschung und medizinischen Praxis bezüglich der Ausprägung von ADHS Symptomen bei weiblich sozialisierten Menschen. Medical Gaslighting verzögert die Diagnosestellung und führt bei Betroffenen zu erheblicher Beeinträchtigung in der gesellschaftlichen Teilhabe. Psychische Gesundheit muss unabhängig vom Geschlecht ernst genommen werden.

Ein weiterer Aspekt der Marginalisierung ist Neuroqueerness: Viele queere Menschen erleben sich als neurodivergent, oft ohne Diagnose. Diagnostische Verfahren sind meistens an endo-cis-heteronormativen, männlich geprägten Maßstäben orientiert - sie erfassen also nicht, wie Neurodivergenz sich in queeren, nicht-binären oder margnialisierten Lebensrealitäten zeigt , was dazu führt, dass diese Menschen oft jahrelang undiagnostiziert bleiben. In dieser Lücke entstehen zunehmend Selbstdiagnosen, die nicht aus einem Trend, sondern aus Notwendigkeit heraus entstehen – als Akt der Selbstanerkennung in einem System, das ihre Realität zu lange ignoriert hat.

Medical Gaslighting endet oft nicht mit der Diagnose, sondern setzt sich in Behörden- und Gerichtsverfahren fort. Aufgrund der Gender Data Gap (also der Unterrepräsentation von FLINTA* in der Forschung) müssen Betroffene wie Zoa Einschränkungen und Leistungen, z. B. bei der Anerkennung von Behinderungsgraden und Begleiterkrankungen, weiterhin gegen Stereotype und strukturelle Benachteiligungen durchsetzen.

*FLINTA = Frauen, Lesben, inter-, nicht-binäre, trans und agender Personen

**endo = Menschen, deren Körper bei der Geburt den medizinisch-normativen Vorstellungen von „männlich“ oder „weiblich“ entspricht, also nicht intergeschlechtlich sind.

***In medizinischen Studien wird das Geschlecht leider fast ausschließlich binär erfasst, weshalb keine Daten zur Betroffenheit von nichtbinären, intergeschlechtlichen und trans* Personen vorliegen.

Marlene

Marlene ist 33 Jahre alt, als sie endlich eine Diagnose erhält. Nach acht Jahren chronischer Schmerzen, unzähligen Arztbesuchen und wiederkehrenden Aussagen wie: „Sie sind zu jung, um so krank zu sein.“, „Das ist psychisch.“ oder der Bezeichnung „Ärztehopper“, bekommt sie endlich die richtige Diagnose: mehrere Gefäßkompressionen. Konkret das Nussknacker- (Einengung der linken Nierenvene), das May-Thurner-Syndrom (Einengung der Beckenvene), das Dunbar-Syndrom (ein Band des Zwerchfells drückt auf einen Abzweig der Bauchaorta) und das daraus entstandene Pelvic Congestion Syndrom (gestaute Eierstockvene und Krampfadern im kleinen Becken). Es sind Syndrome, die im komplexen Zusammenhang stehen und selbst medizinischem Fachpersonal oft unbekannt sind, obwohl sie vermutlich häufiger auftreten als bisher angenommen.

-

Diese Syndrome entstehen durch mechanische Einengungen von Blutgefäßen (meist Venen) im Bauch- oder Beckenraum, etwa durch Knochen, Muskeln oder andere Gefäße. Die Folge: Das Blut kann nicht mehr richtig abfließen, staut sich und bildet Umgehungskreisläufe, wodurch Krampfadern im kleinen Becken (Pelvic Congestion Syndrom) entstehen. Das komplette venöse System ist überlastet und bringt massive Symptome mit sich: Chronische Schmerzen im Becken, Rücken, Beinen, Bauch und Flanke, die sich vor allem bei langem Stehen und Sitzen verstärken. Auch Probleme bei der Nahrungsaufnahme, zyklische Beschwerden, Blasen- und Verdauungsprobleme treten häufig auf. Die Gefäßkompressionssyndrome führen daher zu enormen Einschränkungen im Alltag.

In Deutschland sind Gefäßkompressionssyndrome bislang wenig erforscht und viele Ärzt*innen sind kaum mit ihnen vertraut, weshalb sich die Diagnose oft über Jahrzehnte verzögert. Die Symptome werden häufig fehlinterpretiert oder nicht als behandlungsbedürftig erkannt – insbesondere, wenn sie bei Personen auftreten, die aufgrund ihres Geschlechts oder Körpers stereotypisiert werden.

Besonders häufig sind Frauen mit Skoliose und starkem Hohlkreuz betroffen. In einigen Fällen wurde vorher bereits Endometriose und Adenomyose diagnostiziert und behandelt, jedoch ohne deutliche Besserung. Für die Diagnostik sind spezialisiertes Fachwissen und bildgebende Verfahren wie Gefäß-Computertomographie (Angio-CT) oder spezielle Ultraschallverfahren nötig. Die Therapie ist wie die Erkrankung selbst sehr komplex, was sowohl die Erkennung dieser, als auch die Behandlung bisher erschwert hat.

Konservative Therapiemöglichkeiten sind beispielsweise die Einnahme von blutverdünnenden Medikamente und eine Verbesserung der Wirbelsäulenstatik. Doch meistens reicht das nicht aus. Das May-Thurner-Syndrom kann durch einen öffnenden Stent und das Dunbar-Syndrom durch eine freilegende OP behandelt werden. Die Behandlung des Nussknacker-Syndroms stellt in Deutschland nach wie vor eine Herausforderung dar, da nur wenige spezialisierte Ärzt*innen und Kliniken über ausreichende Erfahrung auf diesem Gebiet verfügen. In den USA hat sich als beste Behandlungsmethode die Autotransplantation der Niere (Versetzen der Niere von links nach rechts in Becken) bewehrt. Um in Zukunft eine unterstützende Versorgung der Patient*innen zu ermöglichen, ist ein multidisziplinärer Ansatz unbedingt anzustreben.

Nicht nur die Unbekanntheit der komplexen Erkrankung, sondern auch die Diskriminierung der Betroffenen, spielt bei dem langen Diagnoseweg eine Rolle. Aussagen wie: „zu jung, zu sensibel, zu kompliziert“ spiegeln Altersdiskriminierung und tief im Gesundheitssystem verwurzelte patriarchale Muster wider. Weiblich gelesene Körper gelten oft als „abweichend“ vom medizinischen Standard, der an endo-cis-männlichen Körpern orientiert ist. Seltene Erkrankungen werden in der Lehre und Forschung kaum berücksichtigt – mit Folgen wie verspäteten Diagnosen, unzureichender Versorgung und dem Gefühl, nicht gesehen zu werden.

*endo = Menschen, deren Körper bei der Geburt den medizinisch-normativen Vorstellungen von „männlich“ oder „weiblich“ entspricht – also nicht intergeschlechtlich sind.

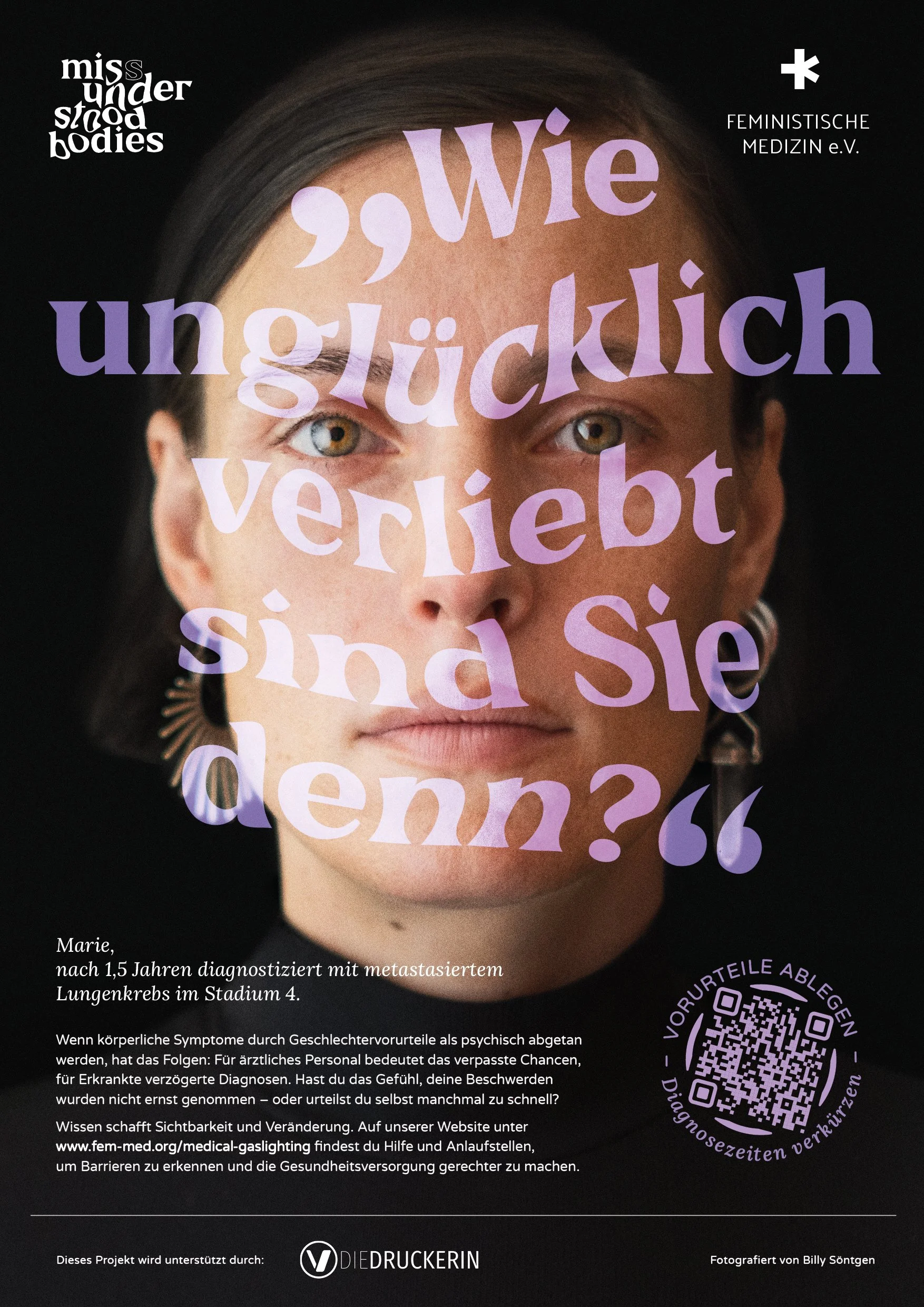

Marie

Lungenkrebs ist weltweit eine der häufigsten Krebserkrankungen – und längst keine reine „Raucherkrankheit“ mehr. Ein veraltetes Etikett, das stigmatisiert und Betroffene unsichtbar macht.

Betroffene sind im Durchschnitt etwa 70 Jahre alt – deutlich älter als Marie, die bei der Diagnosestellung 36 Jahre alt war und 1,5 Jahre auf eine korrekte Diagnose warten musste.

Etwa 10–15 % der Betroffenen in den USA und Europa haben nie geraucht. Besonders bei Frauen und jüngeren Nichtrauchenden nehmen die Fallzahlen zu. Neue Studien zeigen, dass sich die weltweite Verteilung der Lungenkrebs-Subtypen deutlich verschiebt – insbesondere das Adenokarzinom steigt, vor allem bei Frauen und in der asiatischen Bevölkerung.

-

Bisher galten Rauchen, Umweltbelastungen (z. B. Feinstaub, Asbest, Radon) und ein niedriger sozioökonomischer Status als wichtigste Risikofaktoren für Lungenkrebs. Die genauen Ursachen der sozialen Unterschiede sind jedoch nicht abschließend geklärt – vermutlich wirken hier komplexe Zusammenhänge zwischen Arbeitsbedingungen, Umweltbelastung, Zugang zu Gesundheitsversorgung und Prävention. Diese Faktoren erklären aber nicht den aktuellen Anstieg bei Nichtrauchenden.

Neue Forschung zeigt: Feinstaub kann Zellen im Körper schädigen (oxidativer Stress), Entzündungen und genetische Veränderungen auslösen – auch bei Menschen ohne klassische Risikofaktoren. Mutationen, die zur Tumorentstehung beitragen können, wie im EGFR-Gen, wurden besonders häufig bei Frauen und Nichtrauchenden festgestellt.

Es ist bekannt, dass Autoimmunerkrankungen bei Frauen häufiger auftreten und chronische Entzündungen die Entstehung von Tumoren begünstigen können. Diese Beobachtungen stützen die Annahme, dass Östrogene und andere Geschlechtshormone bei der Tumorentstehung eine Rolle spielen könnten. Um die Zusammenhänge genau zu verstehen, bedarf es noch weiterer Forschung.

Im Jahr 2022 wurden weltweit 18 % mehr Frauen und 9 % mehr Männer mit Lungenkrebs diagnostiziert. Symptome wie anhaltender Husten, Müdigkeit, Atemnot oder diffuse Schmerzen können unspezifisch sein oder sehr spät auftreten – und werden gerade bei FLINTA*-Personen oft verkannt oder psychologisiert. Marie litt unter vermehrten Infekten, Erschöpfung und orthopädischen Problemen, die aufgrund von Tumorabsiedlungen in den Knochen zustande kommen.

Diese Entwicklung macht deutlich: Lungenkrebs ist keine Krankheit einzelner Lebensstile, sondern Ausdruck vielschichtiger biologischer, sozialer und ökologischer Prozesse. Erkrankungen entstehen zunehmend unabhängig von klassischen Risikofaktoren. Daraus folgt, dass eine differenzierte, vorurteilsfreie Diagnostik dringend notwendig ist.

Maries Beschwerden wurden von medizinischem Personal fälschlich als „unglückliche Liebe“ oder psychisch bedingt abgetan. Diese Psychosomatisierung von Symptomen einer schweren körperlichen Erkrankung verzögerte die Diagnose erheblich – mit schwerwiegenden Folgen. Eine frühzeitige Abklärung solcher Beschwerden kann Leben retten. Ein Prozess, der immer frei von geschlechtsspezifischen Vorurteilen sein sollte.

Felicia

Das Ehlers-Danlos-Syndrom (EDS) gehört zu den seltenen chronischen, humangenetischen Erkrankungen. Felicia erhielt die Diagnose erst mit 20 Jahren. Zuvor wurden ihre Beschwerden von Ärzt*innen mit den Worten „Das liegt an den Hormonen.“ abgetan. Mit pauschalen Erklärungen wie diesen für humangenetische Erkrankungen werden menstruierende Personen erschreckend häufig konfrontiert. Sie ignorieren die tatsächliche Ursache der Beschwerden - gleichzeitig ist ausgerechnet der Hormonzyklus ein Grund, warum Menschen mit Periode in der medizinischen Forschung bis heute unterrepräsentiert sind. So wurde die Komplexität des Hormonzyklus lange als Vorwand benutzt, Personen mit Menstruationszyklus nicht in medizinische Studien einzuschließen.

-

Dabei beeinflussen Hormone wie Östrogen und Progesteron durchaus Krankheiten und können z. B. zu unterschiedlich ausgeprägten Symptombildern der gleichen Erkrankung führen. Auch die Wirkung von Medikamenten kann aufgrund veränderter Verstoffwechslung durch schwankende Hormonkonzentrationen von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Beschwerden bei Menschen mit weiblichen Hormonen ohne weitere Diagnostik auf diese zu reduzieren, ist einerseits Ergebnis eines Stereotyps, verkennt aber auch die Relevanz des Zyklus und die Forschungslücken in diesem Bereich.

Zurück zu Felicias Erkrankung - dem Ehlers-Danlos-Syndrom, einer heterogenen Gruppe angeborener Störungen der Kollagensynthese. Kollagen ist ein Protein im Bindegewebe, das für Halt und Elastizität von Haut, Knochen, Sehnen, Bändern, Gelenken und Blutgefäßen sorgt.cJe nach Untertyp treten unterschiedliche Symptome auf: Die klassische Form ist durch überdehnbare Haut und hypermobile Gelenke gekennzeichnet. Am häufigsten ist jedoch der hypermobile Typ, hier muss keine Hautbeteiligung vorliegen. Beim kardiovalvulären EDS können schwere Herzklappenfehler auftreten; beim vaskulären EDS besteht ein erhöhtes Risiko für Gefäß- und Organrupturen.

Die Diagnose erfolgt über die Erhebung von Symptomen, körperliche Untersuchung und vor allem molekulargenetische Bluttests zum Nachweis eines entsprechenden Gendefekts. Es gibt bisher keine heilende Therapie und auch keine einheitlichen Behandlungsempfehlungen, was u.a. an mangelnden finanziellen Mitteln zur Erforschung der von seltenen Erkrankungen wie dem EDS liegt. Aktuell beschränkt sich die Behandlung auf die enge Überwachung der Patient*innen und Komplikationsmanagement. Die Prognose hängt vom Typ und der Ausprägung des Defekts ab und geht mit einer normalen bis reduzierten Lebenserwartung, v.a. bei Gefäßrupturen, einher.

Gerade weil es keine Therapie für die Ursache gibt, ist Früherkennung entscheidend, um Komplikationen zu verhindern. Symptome sollten nicht vorschnell auf Hormone geschoben, sondern ernst genommen und sorgfältig abgeklärt werden; besonders wenn wie bei Felicia viele verschiedene Symptome geschildert werden, muss von ärztlicher Seite an Multisystemerkrankungen wie das EDS gedacht werden und eine entsprechende diagnostische Abklärung erfolgen.

Während und nach des Diagnoseprozesses erlebte Felicia zudem Medical Gaslighting: Ärztliches Personal missbrauchte wiederholt seine Machtpositionen, ignorierte Beschwerden und machte sexistische, rassistische oder ableistische Kommentare. Diese Mehrfachdiskriminierung kann die Krankheitsbewältigung zusätzlich erschweren und die Behandlung negativ beeinflussen. Bei Felicia entwickelte sich aufgrund ihrer Erlebnisse eine Posttraumatische Belastungsstörung. Es ist unerlässlich, Betroffene in ihren Beschwerden ernst zu nehmen und ihre Körperwahrnehmung zu validieren.

-

zu Text 1, Mitralklappeninsuffizienz:

Baessler, Andrea/ Bauer, Pascal/ Becker, Michael/ Berrisch-Rahmel, Susanne/ Goldmann, Britta/ Grünig, Ekkehard/ Hamm, Catharina/ Meder, Benjamin/ Kindermann, Ingrid/ Ong, Peter/ Seeland, Ute/ Sievers, Burkhard/ Strack, Christina/ Zylla, Maura M./ Boer, Jana (2024): Geschlechterspezifische Aspekte kardiovaskulärer Erkrankungen. DGK-Positionspapier, in: Die Kardiologie, 18:293–321, https://doi.org/10.1007/s12181-024-00694-9.

Bartley, Emily J./Fillingim RB (2013): Sex differences in pain: a brief review of clinical and experimental findings, in: British Journal of Anaesthesia, 111(1):52-58. https://doi.org/10.1093/bja/aet127.

Deutsche Herzstiftung (o.D.): Frauen, achtet mehr auf euer Herz, [online]https://herzstiftung.de/service-und-aktuelles/presse/pressemitteilungen/frauen-herzgesundheit-geschlechterunterschiede [Zugriff: 15.09.2025].

Greenwood Brad N./ Carnahan, Seth/ Huang, Laura (2018): Patient-physician gender concordance and increased mortality among female heart attack patients, in: Proceedings of the National Academy of Sciences ot the United States of America, 115(34):8569-8574, https://doi.org/10.1073/pnas.1800097115.

Leslee J. Shaw et. al, Quality and Equitable Health Care Gaps for Women: Attributions to Sex Differences in Cardiovascular Medicine, Journal of the American College of Cardiology, Volume 70, Issue 3, 2017, Pages 373-388, ISSN 0735-1097, https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.05.051.

Lichtman, Judith H./ Leifheit-Limson, Erica C./ Watanabe, Emi/ Allen, Norrina B./ Garavalia, Brian/ Garavalia, Linda S./ Spertus, John A./ Krumholz, Harlan M./ Curry, Leslie A. (2015): Symptom Recognition and Healthcare Experiences of Young Women With Acute Myocardial Infarction, in: Circulation: Cardiovascular Quality Outcomes, 8(2):S31-38, https://doi.org/ 10.1161/CIRCOUTCOMES.114.001612.

Mascherbauer, Julia/ Kammerlander, Andreas/ Nitsche, Christian/ Bax, Jeroen/ Delgado, Victoria/ Evangelista, Arturo/ Laroche, Cecile/ Maggione, Aldo Pietro/ Magne, Julien/ Vahanian, Alec/ Iung, Bernard (2024): Sex-related differences in severe native valvular heart disease: the ESC-EORP Valvular Heart Disease II survey, in: European Heart Journal, 45:3818-3833,https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae523.

zu Text 2, Endometriose und Adenomyose:

AMBOSS (2025): Endometriose, AMBOSS, [online] [https://www.amboss.com/de/wissen/endometriose/ [letzter Zugriff: 25.09.2025]. Gordts S / Grimbizis G / Tanos V / Koninckx P / Campo R (2023): Junctional zone thickening: an endo-myometrial unit disorder, in: Facts, Views & Vision Obgyn, 15(4):309-316, https.//doi.org/10.52054/FVVO.15.4.109.

Habiba, Marwan / Benagiano, Giuseppe / Guo, Sun-Wei (2023): An Appraisal of the Tissue Injury and Repair (TIAR) Theory on the Pathogenesis of Endometriosis and Adenomyosis, in: Biomolecules, 13:975.https://doi.org/10.3390/biom1306097.

Mangler, Mandy (2024): Das große Gynbuch: Selbstbewusst für den eigenen Körper entscheiden. Sex, Zyklus, Wechseljahre aus weiblicher Sicht neu verstehen. Krankheiten erkennen und therapieren, 3. Aufl., Insel Verlag.

zu Text 3, ME/CFS:

AMBOSS (2025): Myalgische Enzephalomyelitis/ Chronisches Fatigue Syndrom, Amboss,https://next.amboss.com/de/article/nF07i3?q=mecfs [letzter Zugriff: 25.09.2025].

Habermann-Horstmeier, Lotte / Horstmeier, Lukas (2024): Wahrnehmung von Genderaspekten in der Beziehung zwischen Ärzt:innen und Patient:innen bei myalgischer Enzephalomyelitis/chronischem Fatigue-Syndrom (ME/CFS), in: Prävention und Gesundheitsförderung, 20:48-60. https://doi.org/10.1007/s11553-023-01098-5.

Matter, Kay (2024): Muskeln aus Plastik, Berlin: Hanser Berlin.

Committee on the Diagnostic Criteria for Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome / Board on the Health of Select Populations / Institute of Medicine (2015): Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness, in: National Academies Press,https://doi.org/10.17226/19012.

Fillingim, Roger B. /, King, Christopher D. / Ribeiro-Dasilva, Margarete C. / Rahim-Williams, Bridget / Riley, Joseph L. 3rd (2009): Sex, gender, and pain: a review of recent clinical and experimental findings, in: The Journal of Pain, 10(5):447-85, https://doi.org/10.1016/j.jpain.2008.12.001. Weitere Ressourcen: Deutsche Gesellschaft für ME/CFS e.V. Institute of Medicine, Arild Angelsen, URL:https://www.mecfs.de/

zu Text 4, Restless-Legs-Syndrom:

Baer, Susanne/ Bittner, Melanie/ Göttsche, Anna Lena (2010): Mehrdimensionale Diskriminierung - Begriffe, Theorien und juristische Analyse, Antidiskriminierungsstelle des Bundes (Hrsg.), [online]https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Expertisen/expertise_mehrdimensionale_diskriminierung_jur_analyse.pdf?__blob=publicationFile&v=2 [Zugriff: 16.09.2025].

European Union Agency for Fundamental Righs (2024): A long way to go for LGBTI equality, Publications Office of the European Union,https://doi.org/10.2811/7746.

Universitätsspital Zürich (2024): Restless Legs-Syndrom, [online]https://www.usz.ch/krankheit/restless-legs-syndrom/ [Zugriff: 16.09.2025].

zu Text 5, Gefäßkompressionsyndrome:

AMBOSS (2025): Bias, Stereotype und Diskriminierung in der Medizin, [online]https://www.amboss.com/de/wissen/bias-stereotype-und-diskriminierung-in-der-medizin [Zugriff: 15.09.2025].

Henke, Teresa/ Tsilimparis, Nikolaos/ Czihal, Michael (2024): Vaskuläre Kompressionssyndrome, in: Klinische Angiologie, [online]https://www.springermedizin.de/emedpedia/detail/klinische-angiologie/vaskulaere-kompressionssyndrome?epediaDoi=10.1007%2F978-3-662-61379-5_81 [Zugriff: 15.09.2025}.

Larena-Avellaneda, Axel. (2022): Vaskuläre Kompressionssyndrome – Chamäleons der Gefäßchirurgie, in: Gefäßchirurgie, 27:3-4, https://doi.org/10.1007/s00772-022-00859-4.

Philip JL, Saben J, Meram E, et al. Renal autotransplant as a definitive treatment for nutcracker syndrome: A multicenter retrospective study. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2025;13(1):101983. doi:10.1016/j.jvsv.2024.101983

Putz A. Endlich habe ich die richtige Diagnose – Wie alles begann (mit Dr. Andreas Putz). Vascular Voices [podcast]. Spotify. Published [Jahr]. Accessed October 10, 2025. Available from: https://open.spotify.com/episode/6jpbK7A4MLPWC83Q1ci4sR

Scholbach, Thomas (2014): Diagnostik und Therapie von Gefäßkompressionssyndromen des Bauchraumes auf Grundlage der anatomischen Besonderheiten des Menschen und geschlechtsspezifischer Besonderheiten nach der Pubertät, [online]https://scholbach.de/wp-content/uploads/2017/06/2017-06-04-Gef%C3%A4%C3%9Fkompressionsph%C3%A4nomene.pdf [Zugriff: 15.09.2025].

Scholbach, Thomas (o. D.): Lordogenetisches Mittellinensyndrom, [online]https://scholbach.de/de/wissenschaft/deutsch-ultraschalldiagnostik/deutsch-gefaskompressionen/lordogenetisches-mittellinensyndrom [Zugriff: 15.09.2025].

Tertilt, Mathias (2024): Warum Frauen medizinisch benachteiligt sind, [online]https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/gender-health-gap/ [Zugriff: 15.09.202].

zu Text 6, ADHS und Autismus:

Daviss, W. Burleson (2008): A review of co-morbid depression in pediatric ADHD: etiology, phenomenology, and treatment, in: Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 18(6):565-571, https://doi.org/10.1089/cap.2008.032.

Fischer-Homberger, Esther(1969): Hysterie und Misogynie - ein Aspekt der Hysteriegeschichte, Medizinhistorisches Institut der Universität Zürich, 26(1-2):117-127,https://doi.org/10.1163/22977953-0260102006.

Gärtner, Jenni (2020): “Hysterie” und “Großmannssucht” - Krankheit als Stigmatisierungsmittel, [online]https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/hysterie-und-grossmannssucht-typische-frauen-und-maennerkrankheiten [Zugriff: 16.09.2025].

Günther, Paula (2023): Von Männern erfunden: Diagnose Hysterie als Machtmittel gegen das weibliche Geschlecht, [online] https://www.qiio.de/von-maennern-erfunden-diagnose-hysterie-als-machtmittel-gegen-das-weibliche-geschlecht/ [Zugriff: 16.09.2025].

Sobanski, Esther (2006): Psychiatric comorbidity in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), in: European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 256(Supp.1):i26-31, https://doi.org/10.1007/s00406-006-1004-4.

O’Nions, Elizabeth/ El Baou, Céline/ John, Amber/ Lewer, Dan/ Mandy, Wil/ McKechnie, Douglas G.J./ Petersen, Irine (2025): Life expectancy and years of life lost for adults with diagnosed ADHD in the UK: matched cohort study, in: The British Journal of Psychiatry, 226:261-268,https://doi.org/10.1192/bjp.2024.199.

Walker, Nick (2021): Neuroqueer Heresies: Notes on the Neurodiversity Paradigm, Autistic Empowerment, and Postnormal Possibilities, Autonomous Press.

Young, Susan/ Adamo, Nicoletta/ Ásgeirsdóttir, Bryndís B./ Branney, Polly/ Beckett, Michelle/ Colley, William/ Cubbin, Sally/ Deeley, Quinton/ Farrag, Emad/ Gudjonssen, Gisli/ Hill, Peter/ Hollingdale, Jack/ Kilic, Ozge/ Lloyd, Tony/ Mason, Peter/ Paliokosta, Eleni/ Perecherla, Sri/ Sedgwick, Jane/ Skirrow, Caroline/ Tierney, Kevin/ Van Rensburg, Kobus/ Woodhouse, Emma (2020): Females with ADHD: An expert consensus statement taking a llifespan approach providing guidance for the identification and treatment of attention-deficit/ hyperactivity disorder in girls and women, in: BMC Psychiatry, 20:404,https://doi.org/10.1186/s12888-020-02707-9.

AWMF S3-Leitlinie: Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Kindes-, Jugend und Erwachsenenalter, 2017

Newton, A., Flinn, A., Downs, J., & Richmond, L. (2025). Rethinking Self-Identification in Neurodivergent Communities: Barriers, Harms, and the Need for Change. Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry. DOI: 10.3389/frcha.2025.1682129Miller, D., Rees, J., & Pearson, A. (2021). “Masking Is Life”: Experiences of Masking in Autistic and Nonautistic Adults.Autism in Adulthood, 3(4), 330-338. DOI: 10.1089/aut.2020.0083

zu Text 7, Lungenkarzinom:

Leitlinienprogramm Onkologie (2025): Prävention, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Lungenkarzinoms, Leitlinienprogramm Onkologie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. (AWMF), Deutschen Krebsgesellschaft e. V. (DKG) und der Stiftung Deutsche Krebshilfe (DKH), [online] https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Leitlinien/Lungenkarzinom/Version_4/LL_Lungenkarzinom_Langversion_4.0.pdf] [Zugriff: 15.09.2025].

Barta, Julie A./ Powell, Charles A./ Wisnivesky, Juan P. (2019): Global Epidemiology of Lung Cancer, in: Annals of Global Health, 85(1):1-16,https://doi.org/10.5334/aogh.2419.

Barnes, Benjamin/ Kraywinkel, Klaus/ Nowossadeck, Enno/ Schönfeld, Ina/ Starker, Anne/ Wienecke, Antje/ Wolf, Ute (2016): Bericht zum Krebsgeschehen in Deutschland 2016, [online] https://10.17886/rkipubl-2016-014.

Hoebel, Jens/ Kroll, Lars E./ Fiebig, Julia/ Lampert, Thomas/ Katalinic, Alexander/ Barnes, Benjamin/ Kraywinkel, Klaus (2018): Socioeconomic Inequalities in Total and Site-Specific Cancer Incidence in Germany: A Population-Based Registry Study, in: Frontiers in Oncology, 8:402.,https://doi.org/10.3389/fonc.2018.00402.

International Agency for Research on Cancer. Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans (2004): Tobacco Smoke and Involuntary Smoking, World Health Organization, 83, [online]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15285078 [letzter Zugriff: 25.09.2025].

Onkopedia (2025): Lungenkarzinom, nicht-kleinzellig (NSCLC), [online]https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/lungenkarzinom-nicht-kleinzellig-nsclc/@@guideline/html/index.html [Zugriff: 15.09.2025].

Spiro, Stephen/ Gould, Michael K./ Colice, Gene (2007): Initial Evaluation of the Patient With Lung Cancer: Symptoms, Signs, Laboratory Tests, and Paraneoplastic Syndromes: ACCP Evidenced-Based Clinical Practice Guidelines (2nd Edition), in: Chest, 132(3):149S-160S,https://doi.org/10.1378/chest.07-1358.

Werutsky, Gustavo/ Debiasi, Marcio/ Sampaio, Fernanda H./ Nunes Filho, Paulo R./ Mathias, Clarissa/ Zukin, Mauro/ Zaffaroni, Facundo/ Lopes, Gilberto (2016) P1.08: Updated Analysis of Global Epidemiology of EGFR Mutation in Advanced Non-Small Cell Lung Cancer, in: Journal of Thoracic Oncology, 11(10): S184 - S185, https://doi.org.10.1016/j.jtho.2016.08.030.

Chen CY, Huang KY, Chen CC, Chang YH, Li HJ, Wang TH, Yang PC. The role of PM2.5 exposure in lung cancer: Mechanisms, genetic factors, and clinical implications. EMBO Mol Med. 2025;17(1):31-40. URL:https://doi.org/10.1038/s44321-024-00175-2

Fuentes N, Silva Rodriguez M, Silveyra P. Role of sex hormones in lung cancer. Exp Biol Med (Maywood). 2021;246(19):2098-2110. doi:10.1177/15353702211019697

Lorraine Pelosof, Chul Ahn, Ang Gao, Leora Horn, Alejandra Madrigales, Joan Cox, Dauphne McGavic, John D. Minna, Adi F. Gazdar, Joan Schiller, Proportion of Never-Smoker Non–Small Cell Lung Cancer Patients at Three Diverse Institutions, JNCI: Journal of the National Cancer Institute, Volume 109, Issue 7, July 2017, djw295,https://doi.org/10.1093/jnci/djw295

Luo G, Zhang Y, Rumgay H, et al. Estimated worldwide variation and trends in incidence of lung cancer by histological subtype in 2022 and over time: a population-based study. Lancet Respir Med. 2025;13(4):348-363. doi:10.1016/S2213-2600(24)00428-4

Mosleh, B., Gompelmann, D. & Sarova, P. Geschlechtsspezifische Aspekte beim Lungenkarzinom. Z Pneumologie 21, 175–181 (2024).https://doi.org/10.1007/s10405-024-00553-0

Rößler A. Lungenkrebs vermehrt bei Frauen, die nie geraucht haben. Pharmazeutische Zeitung. 2025 Feb 17. URL: https://www.pharmazeutische-zeitung.de/lungenkrebs-vermehrt-bei-frauen-die-nie-geraucht-haben-153211/

EMBO Reports 2024, P1.08: Updated Analysis of Global Epidemiology of EGFR Mutation in Advanced Non-Small Cell Lung Cancer, Journal of Thoracic Oncology, Volume 11, Issue 10, S184 - S185, 2016.)

zu Text 8, Ehlers-Danlos-Syndrom:

Bartig, Susanne/ Kalkum, Dorina/ Le, Ha Mi/ Lewicki, Aleksandra (2021):Diskriminierungsrisiken und Diskriminierungsschutz im Gesundheitswesen - Wissensstand und Forschungsbedarf für die Antidiskriminierungsforschung, Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Berlin.

Bosch EL, Sommer IEC, Touw DJ (2025): The influence of female sex and estrogens on drug pharmacokinetics: what is the evidence?, in: Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology, 21(6):637-647. https://doi.org/10.1080/17425255.2025.2481891.

Bundesverband Ehlers-Danlos-Selbsthilfe e.V. (o.D.): Eine Krankheit - viele Namen, [online] https://www.bundesverband-eds.de/de/EDS-HMS/EDS-Historie.php [Zugriff: 16.09.2026].

Miller, Erin/ Grosel, John (2020): A review of Ehlers-Danlos syndrome, in: Journal of the American Academy of Physician Assistants, 33(4):23-28, https://doi.org/10.1097/01.jaa.0000657160.48246.91.

Regitz-Zagrosek, Vera (2011): Sex and gender differences in symptoms of myocardial ischaemia, in: European Heart Journal, 32(24):3064-3066, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehr272.

Rathore, Saif S./ Wang, Yongfei/ Krumholz, Harlan M. (2002): Sex-based differences in the effectof digoxin for the treatment of heart failure, in: New England Journal of Medicine 347(18):1403-1411,https://doi.org/10.1056/NEJMoa021266.

Sugimoto, Cassidy R./ Ahn, Yong-Yeol/ Smith, Elise/ Macaluso, Benoit/ Larivière, Vincent (2019): Factors affecting sex-related reporting in medical research: a cross-disciplinary bibliometric analysis, in: The Lancet, 393(10171): 550-559,https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32995-7.

Sven (2025): Hintergründe und Symptome, Deutsche Ehlers-Danlos Intiative e.V., [online]https://ehlers-danlos-initiative.de/2025/03/26/hintergruende-und-symptome/ [Zugriff: 16.09.2025].